私も懐かしい!昭和の家電と過ごした日々|黒電話のダイヤル音、覚えていますか?

こんにちは、グランパです。皆さんは昭和時代の家電製品について、どんな思い出をお持ちですか?私は64歳になった今でも、あの頃の家電製品の音や手触りを思い出すと、なんだか心が温かくなります。黒電話のダイヤルを回す「ジジジ」という音、ブラウン管テレビのスイッチを入れた時の「パチッ」という音…今日は私の体験をシェアしながら、皆さんの懐かしい思い出も教えていただければ嬉しいです。一緒にあの頃の暮らしを振り返ってみましょう。

【今日の話題】

- 黒電話との出会い~私の家にもやってきた「新しい電話」

- ブラウン管テレビの思い出~家族みんなで画面を囲んだ日々

- 同年代の仲間から教わった家電の使い方とコツ

- 私たちシニア世代ならではの家電との付き合い方

- 懐かしの二槽式洗濯機~手間がかかったけど愛着があった

- これからの楽しみ方~皆さんの思い出も募集中

黒電話との出会い~私の家にもやってきた「新しい電話」

私が小学生の頃、我が家にもついに「電話」がやってきました。昭和40年代のことです。それまでは近所の商店に借りに行ったり、緊急の時は公衆電話を使っていました。

黒くて重たい電話機。ダイヤルを指で回す「ジジジ…」という音が今でも耳に残っています。間違えて途中で指を離してしまうと、もう一度最初からやり直し。今思えば、とても手間のかかる作業でしたね。

でも、あの頃は電話をかけること自体が特別なことでした。受話器を持つ手にも緊張が伝わって、用件を手短に話そうと心がけていました。皆さんの家にも黒電話はありましたか?どんな思い出がおありですか?

私たちの世代が体験した電話の進化

私たちの世代は、本当に電話の進化を肌で感じてきましたよね。

- 黒電話からプッシュホンへの変化

- コードレス電話の登場に驚いた思い出

- 留守番電話機能が付いた時の感動

今の若い人たちには想像もつかないでしょうが、昔は電話番号を間違えると「お間違い電話です」と知らない人と話すことになったり、夜遅い時間に電話をかけるのは失礼だと考えられていました。

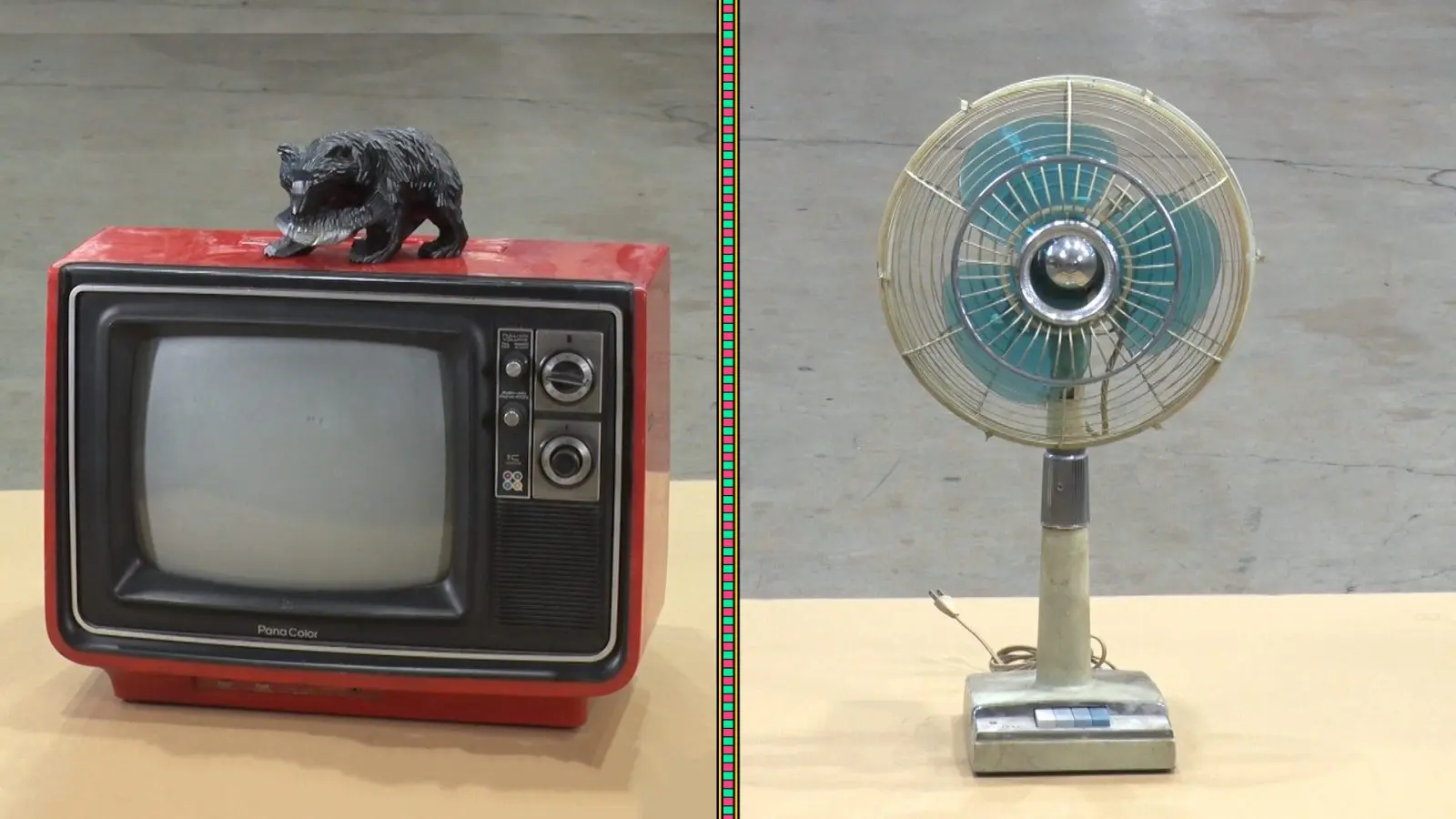

ブラウン管テレビの思い出~家族みんなで画面を囲んだ日々

我が家にテレビがやってきたのは、私が中学生の頃でした。近所でも「あそこの家にはテレビがある」と話題になったものです。

重たくて奥行きのあるブラウン管テレビ。スイッチを入れると「パチッ」という音がして、しばらくすると画面の中央に小さな点が現れ、だんだん広がって映像になる…あの瞬間のワクワク感は格別でした。

チャンネルは手で回すダイヤル式。今のように何十チャンネルもあるわけではなく、映らない時はアンテナの向きを調整したり、テレビの上を叩いたりしていました。それでも家族みんなでテレビを囲むひとときは、本当に楽しかったですね。

同じマンションの田中さん(72歳)は「うちは最後まで白黒テレビだったのよ」と笑って話してくれます。カラーテレビが出始めた頃は、電器屋さんの店頭で見るのが楽しみだったそうです。

家族団らんの中心にあったテレビ

テレビが家族の中心にあった時代、皆さんはどんな番組を見ていましたか?

- 土曜日の夜の「8時だヨ!全員集合」

- 日曜日の「サザエさん」

- 平日夕方の子供番組

今みたいに一人一台のスマホやタブレットがあるわけではないから、見る番組を家族で話し合って決めていました。お父さんがニュースを見たい時、お母さんがドラマを見たい時、子供がアニメを見たい時…そんな小さな「交渉」も、今思えば微笑ましい思い出です。

同年代の仲間から教わった家電の使い方とコツ

私たちの「昭和家電思い出サークル」では、お互いの体験談を聞くのがとても楽しいです。先日も、みんなでいろいろな「コツ」を教え合いました。

ラジカセの上手な使い方

音楽好きの佐藤さん(70歳)は、ラジカセの使い方の達人でした。

「カセットテープの頭出しは、早送りの音で判断するのよ」「録音の時は、マイクの位置がとっても大切」など、今の若い人には分からない技術を教えてくれました。

私もラジオの深夜放送を録音するために、夜中にこっそり起きてスイッチを入れた記憶があります。好きな歌手の新曲がラジオで流れると、必死に録音ボタンを押したものです。

扇風機の風を涼しくする工夫

エアコンがまだ普及していなかった時代、扇風機の前に氷を置いたり、濡れタオルをかけたりして涼しい風を作る工夫をしていました。

サークルの中村さん(68歳)は「扇風機の前に霧吹きで水をシュッシュッとかけると、ひんやりした風になったのよ」と教えてくれました。今のエアコンは便利ですが、あの頃の工夫には知恵がありましたね。

皆さんは何か「家電を上手に使うコツ」をご存知ですか?ぜひ教えてください。

私たちシニア世代ならではの家電との付き合い方

昭和の家電は、今と比べて「手間がかかる」ものが多かったですが、その分愛着もわきました。

物を大切にする心

故障したらすぐに買い替えるのではなく、まずは修理に出していました。電器屋さんも今よりも身近な存在で、「調子が悪いから見に来て」と気軽に頼めました。

私の実家の冷蔵庫は20年以上使いました。扉のパッキンが劣化したり、音が大きくなったりしても、部品を交換しながら大切に使い続けていました。

家電との「対話」

今の家電は静かで高性能ですが、昭和の家電は「個性」がありました。

- 洗濯機の「ガラガラ」という音で洗濯の進行状況が分かる

- 掃除機の音の変化で吸引力の状態が分かる

- テレビの「ジー」という音で調子の良し悪しが分かる

まるで家電と会話をしているような感覚でした。皆さんも、そんな経験はありませんか?

懐かしの二槽式洗濯機~手間がかかったけど愛着があった

二槽式洗濯機!これは本当に懐かしいです。洗濯槽と脱水槽が分かれていて、洗濯が終わったら手で移し替えていました。

洗濯日の一大イベント

二槽式洗濯機での洗濯は、まさに一日の一大イベントでした。

- 洗濯槽に水を入れて洗濯

- 手で絞って脱水槽に移動

- 脱水をかけて、また手で取り出し

- すすぎのために再び洗濯槽へ

今の全自動洗濯機に比べると、確かに手間はかかりました。でも、洗濯物の汚れ具合を見ながら時間を調整したり、デリケートな服は手で優しく扱ったり、きめ細かな洗濯ができました。

写真サークルの山口さん(67歳)は「二槽式の方が汚れがよく落ちた気がする」と言います。確かに、洗濯している様子が目で見えるので、安心感がありましたね。

洗濯板との併用

頑固な汚れは洗濯板でゴシゴシ。これも今では見ることの少ない光景ですが、靴下の汚れや作業着のしみは、洗濯板の方がよく落ちました。

私も母を手伝って、よく洗濯板を使いました。手が荒れることもありましたが、きれいになった洗濯物を見ると、達成感がありました。

これからの楽しみ方~皆さんの思い出も募集中

昭和の家電について振り返ってみると、確かに不便だった部分もありましたが、それ以上に温かい思い出がたくさんあります。

家電を通じて家族との時間を大切にしていた時代。物を大切にする心。近所の電器屋さんとの人間関係。今の便利な時代にも、学ぶことがたくさんあると思います。

これからも季節ごとに、懐かしい思い出を皆さんと共有していきたいです。次回は「昭和の駄菓子屋さん体験談」について、同年代の仲間と一緒に楽しんだ思い出をお話しする予定です。

皆さんはどんな昭和家電の思い出をお持ちですか?

- 一番印象に残っている家電は何ですか?

- 家電にまつわる失敗談や面白いエピソードは?

- 昭和の家電の良かった点は何だと思いますか?

ぜひコメント欄で教えてください。私も皆さんから学びたいです。

皆さんの体験や工夫を教えてください

私の体験はほんの一例です。同じ時代を生きてきた皆さん、違う地域や家庭での体験があれば、ぜひ教えてください。

- 家電が家に来た時の思い出

- 家電の使い方で工夫していたこと

- 家電を通じて感じた家族の絆

コメント欄でシェアしていただいた内容は、次回の記事でご紹介させていただくこともあります(もちろんご了承いただいた上で)。

私たちの世代だからこそ分かり合える、昭和家電の思い出があると思います。一緒に懐かしみ、一緒に笑って、温かい交流の場を作っていきましょう!

コメント